大垣市は濃尾平野の西の端近くにありますが、特に豊かな地下水に恵まれています。

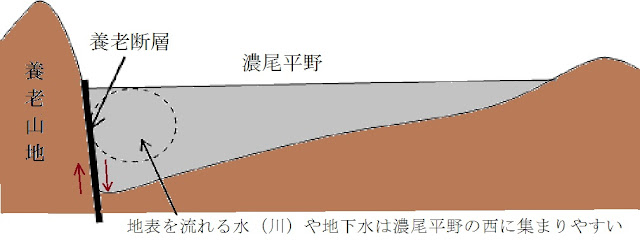

濃尾平野の西側にある養老山地は、この山地のすそ野を北北西-南南東方向に通っている養老断層を境として、西側が隆起したためにできた山地です。逆に、東側は沈降し、そこに地層が広く堆積した地形が濃尾平野です。濃尾平野の西の端は、沈降する量が大きく、東側へ行くほど沈降する量が少なく、濃尾平野は西側の地層は厚く、東側の地層は薄くなっており、地層は西側に傾いています。そのため、常に低いところへ流れようとする水は、西に集まりやすくなります。

実際、木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)は、山地部では主に北から南へ流れていますが、特に木曽川、長良川は濃尾平野では西、または南西へ流れ、西の端に集まって伊勢湾へ流れ下っています。木曽三川の流れは濃尾平野の地下にある地層の傾きに大きく影響を受けています。地下水も同じように西に集まりやすく、かつ養老山地がありそれ以上は西に行くことができないため、大垣市周辺の地下に地下水が集まると思われます。

地下水は地下のどこでも流れているわけではなく、流れやすいところと、流れにくいところがあります。礫や砂からなる地層と、泥からなる地層が交互に積み重なっている場合、礫や砂からなる地層はすき間があるため水は通りやすいのですが、泥からなる地層はすき間がなく水が通りにくいです。そのため、地表から井戸を掘った場合、礫や砂からなる地層に達すれば、地下深いと特に周囲から圧力がかかっているため、水が噴き上がってくることになります。

それが自噴水です。

図が一種類、写真が四種類あります。図は濃尾平野の東西の地下の概略図です。上の写真は加賀の八幡神社の井戸で、深さ136mで、約14℃の地下水が湧き出ているようです。

下の写真は本今町の春日神社にある「春日の宮湧き出ずる名水」と名付けられた深さ201mの自噴する井戸です。

次の写真は、西外側町の八幡神社の境内に平成16年に掘られた深さ125mの自噴する井戸です。

最後の写真は、平成15年に完成した郭町の深さ138mの自噴する井戸です。