今回は、甌穴を中心に紹介します。

関市重竹の河川施設(重竹逆水樋門)の北西50mほどの露頭です。

チャート層などの硬い岩盤に円形や楕円形などの穴があいていることがありますが、この穴を甌穴、あるいはポットホールと呼びます。

甌穴は、上流から運ばれてきた石が岩盤の表面にある割れ目などにひっかかり、強い流れの中でその石が回転し、ドリルのように岩盤に穴をあけることでできます。岩盤が硬くない場合は、穴ができても周りがくずれるため、しっかりとした穴が残りません。そのため、甌穴は河床の岩盤が硬く、激しい流れを生じる場所で見られます。

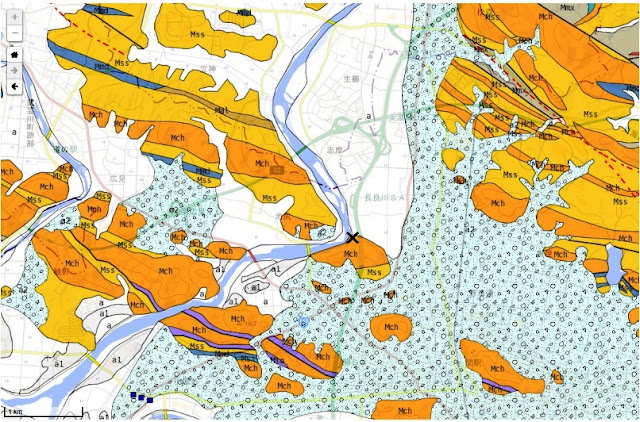

地質図の×地点がこの露頭箇所ですが、おもにチャートからなる地層(オレンジ色(Mch))が分布しているのがわかります。(地質図はジオランドぎふより。岐阜県博物館提供)

下の写真は甌穴を北から撮ったものです。甌穴の脇にあるスケールの長さは1mです。この甌穴は、上から見ると1.8×1.5mほどの楕円形をしています。

下の写真は、違う場所の層状チャートを北から撮ったもので、褶曲しているのがわかります。写真の左側にあるハンマーの長さは約28cmです。真中と下の写真は同じような写真が二枚並んでいますが、それぞれの写真の●を、左の写真は左目で、右の写真は右目で見て、重ね合わせるようにすると立体的に見ることができます。

こちらの記事では七宗町の甌穴を紹介しています。