関市池尻のホテルから東へ100mほど進むと川原へ降りることができるので、そこから長良川右岸を上流に向かって進むと河床に露頭があります。

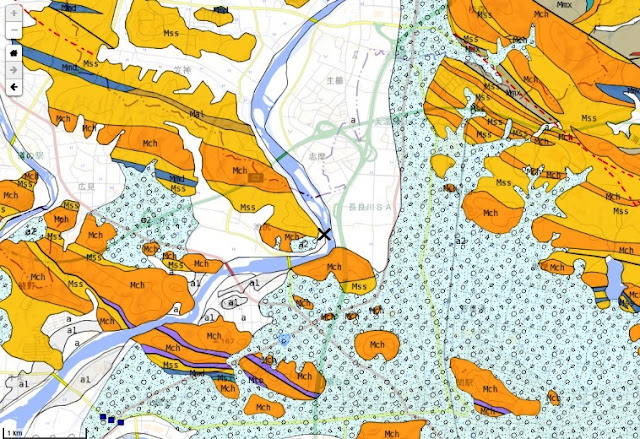

南から北に向かって、砂岩泥岩互層、砂岩層、砂岩泥岩互層、砂岩層が分布しています。

砂岩泥岩互層は砂岩層と泥岩層が交互に堆積している地層です。砂と泥が混じったものが水の中で移動した(流れ下った)時に、砂層の上に泥層が堆積しますが、それが繰り返されると砂層と泥層が交互に堆積し、固結すると砂岩泥岩互層となります。

北に分布する砂岩層には甌穴も見られます。

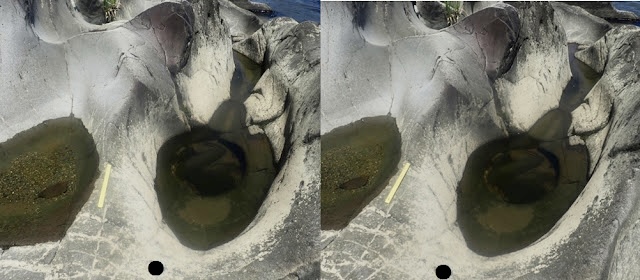

下の写真は、甌穴を南から撮ったもので、右の甌穴は二段になっていて、下部の穴は直径が45cmほどの円形で、上部は90cm×65cmの楕円形になっています。スケールのハンマーの長さは約28cm、黄色の定規の長さは約20cmです。

同じような写真が二枚並んでいますが、それぞれの写真の白丸または黒丸を、左の写真は左目で、右の写真は右目で見て、重ね合わせるようにすると立体的に見えます。

地質図は黄色(Mss)がおもに砂岩からなる地層を示し、オレンジ色(Mch)がおもにチャートからなる地層を示しています。×地点がこの場所です。(地質図はジオランドぎふより。岐阜県博物館提供)

あわせて読みたい

砂岩泥岩互層【津保川沿いの岩石3】

関市下之保多良木の多良木橋下に、美濃帯堆積岩類の砂岩泥岩互層が露出しています。 砂岩や泥岩は、海洋プレートにのって運ばれてきた玄武岩質溶岩や石灰岩、チャート層...