長良川本流沿い露頭編36で紹介した砂岩層中の貫入岩の露頭をさらに25mほど上流へ進むと、右岸河床に露頭があります。

あわせて読みたい

美濃市上河和大橋上流の貫入岩【長良川本流沿い露頭編36】

美濃市の上河和大橋の上流にかけて、砂岩層が分布します。 上河和大橋を長良川上流へ進むと川が大きく曲流しているのがわかります。大きく曲流している部分の内側(右岸...

また、その河床露頭の西には東西約12m、南北約10m、高さ約5mの岩塊が露出しています。

両方とも、細粒の砂岩層です。砂岩層のような堆積物は、層の内部にも堆積の方向を示す面があって、ここの露頭ではそれが見えます。その面のことを葉理面と呼びます。

下の写真は、中下の写真のハンマーの斜め左上を近づいて撮ったものです。砂岩層内の葉理面がわかりやすいです。スケールとして置いてあるハンマー、黄色の定規の長さはそれぞれ約28cm、約20cmです。

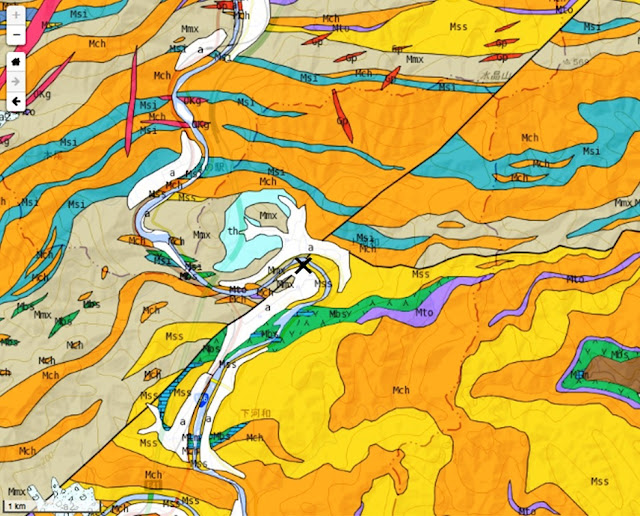

地質図において、細粒の砂岩層の露頭がある×地点には黄色(Mss)が分布します。おもに砂岩からなる地層です。

また、対岸は黄色(Mss)や灰色(Mmx)となっています。灰色はメランジュからなる地層です。(地質図はジオランドぎふより。岐阜県博物館提供)

周辺のメランジュについて、前回紹介しています。

あわせて読みたい

美濃市上河和左岸のメランジュ(混在岩)【長良川本流沿い露頭編37】

美濃帯堆積岩類が分布する長良川沿いには、黒色をした泥岩の中に砂岩やチャートなどの大小さまざまな岩塊が入った礫岩のような岩石がところどころで見られます。 写真は...