長良川沿いでは、美濃市横持と下河和の境界付近から北(上流)に向かってしばらく砂岩層が分布します。

特に、横持と下河和の境界付近には、砂岩層だけではなく、礫岩層が分布しています。長良川の曲流部付近の左岸河床露頭では、砂岩層と礫岩層の境界部を見ることができます。

礫岩は、5mm~数cm径ほどの主に角礫(角ばった礫)からできています。礫の種類は石灰岩、泥岩、少量の砂岩などです。

また、その露頭から南西へ3mほど離れた場所の露頭でも礫岩層が見られます。ここでは主に5mm~5cm径ほどの角礫で構成されており、礫の種類は泥岩、石灰岩、少量の砂岩などです。

下の写真は露頭を南西から撮ったものです。

スケールのために置いてあるハンマーは約28cmです。

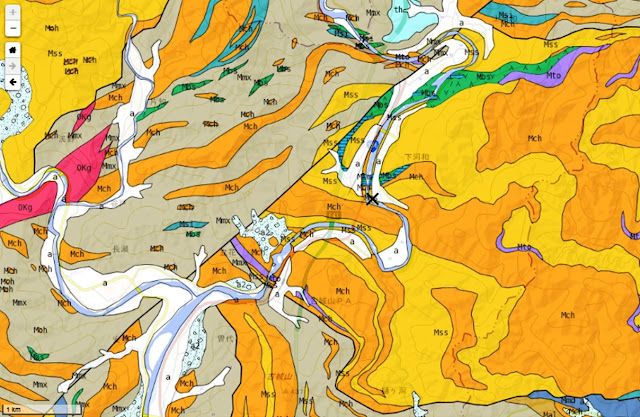

地質図において、露頭地点である×地点は黄色(Mss)が分布します。おもに砂岩からなる地層です。また、砂岩層の南と北には、オレンジ色(Mch)のおもにチャートからなる地層が分布しています。(地質図はジオランドぎふより。岐阜県博物館提供)

前回の記事はこちら。チャートとドロストーンの互層を紹介しています。

あわせて読みたい

チャートとドロストーンの互層とその変形【長良川本流沿い露頭編22】

美濃市横持の長良川沿いにおいて、炭酸塩岩である石灰岩やドロストーンがチャート層に挟まった状態で確認できる露頭が何ヶ所かで見られます。ドロストーンはドロマイト(CaMg(CO3)2)からなる岩石で、ドロマイトは石灰岩を構成しているCaCO3中のカルシウム分が海水中でマグネシウムに置き換わったものと考えられています。