長良川沿いの花崗斑岩その5で紹介した郡上市美並町下田の混在岩に貫入した花崗斑岩の露頭を再度紹介します。

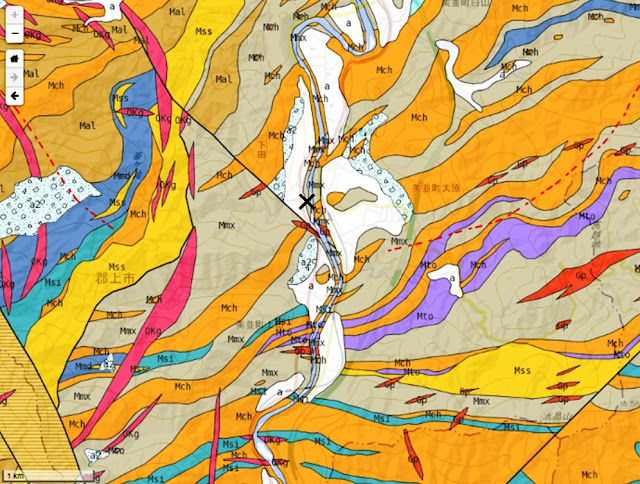

美並町下田の国道156号沿いに小学校(吉田小学校)があり、その向かいのガソリンスタンドの南に空き地があります。そこから河原へ下りると、正面に上の写真の露頭が見えます。下田の南に新吉田橋がありますが、新吉田橋から北側は美濃帯堆積岩類の混在岩が分布しています。

その中に花崗斑岩などの貫入岩が入っている露頭が何ヶ所かで確認できます。

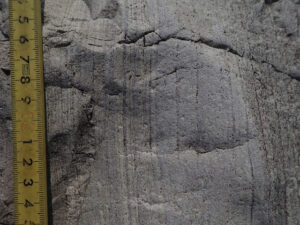

上の写真の露頭で見られる花崗斑岩中には、混在岩との接触面に平行な流理構造と思われる構造が見られます。

流理構造とは、マグマが固結するときに流動していると、晶出した結晶がほぼ平行に配列したまま冷え固まるためにできる縞模様をなす岩石の構造です。流紋岩質溶岩によく見られます。流紋岩の名称は、流理構造がこの岩石にしばしば見られることが由来になっています。花崗斑岩中も固まるまでは流れがあり、その流れによって流理構造が形成されたと考えられます。

下の写真は、花崗斑岩の流理構造をワイドで撮ったもので、写真の縦は17cmです。左端が混在岩との接触部で、流理構造は縦に筋が入っているように見えます。

この露頭では、混在岩との接触部から40cm~75cmの幅で流理構造が連続的に見られます。下の写真は、中下の写真の左上部を中心にしてその付近を撮ったもので、左側の黒っぽいのは混在岩です。スケールとして置いてあるハンマー、黄色の定規の長さはそれぞれ約28cm、約20cmです。

同じような写真が二枚並んでいますが、それぞれの写真の白丸または黒丸を、左の写真は左目で、右の写真は右目で見て、重ね合わせるようにすると立体的に見えます。(地質図はHP「ジオランドぎふ」より 岐阜県博物館提供)

地質図において、混在岩中の花崗斑岩の露頭(×地点)は灰色(Mmx)であるメランジュからなる地層の中にあります。×地点の南に朱色(Gp)で描かれている花崗斑岩と一連のものだと思われます。

前回の記事はこちら。